月、惑星などを天体望遠鏡で見たときの見え方

対物レンズと有効径(口径)と倍率の関係です。尚、空の暗さや状態により天体の見え方は大きく変わりますので、おおよその目安としてください。

コンテンツ

- 月の見方 / 土星の見方 / 木星の見方 / 金星・水星の見方 / 火星の見方

- 星雲・星団の見方 / 重星・変光星・彗星の見方 / 太陽の見方

- 倍率について / 対物レンズ(主鏡)有効径について / 上下左右逆さまに見えるのはなぜ?

- 接眼レンズと倍率による見え方の差

-

ルーペスタジオ天体観測会へ行こう

大阪市内で定期的に観望会を開催中!Read More

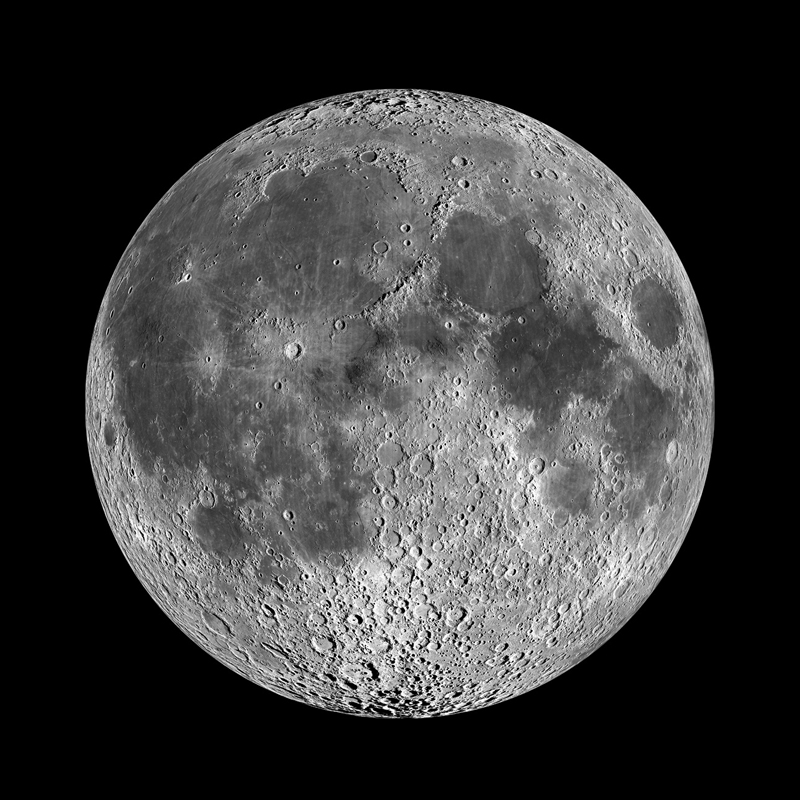

月

最も見やすい天体ですので、最初に観測するのに最適です。50倍で月全体が視野いっぱいに見えます。

| 低倍率(30倍~70倍) | 中倍率(70倍~140倍) | 高倍率(140倍以上) | |

|---|---|---|---|

| ~60mm | 月全体が見られる | 無数のクレーターや海の表面の形状が見える | シーイング※の良い時にのみ使用する |

| 80mm | 月全体がはっきり見られる | クレーターの状態や山ひだがはっきり見える | 月面の1/2が視野いっぱいになる |

| 100mm | 同上 | 小クレーターの観察が可能 | 多くの裂け目や山々の詳細がわかる |

| 150mm~ | 同上 | 小クレータの詳細が観察可能 | 小さな起状及び裂け目の詳細がわかる |

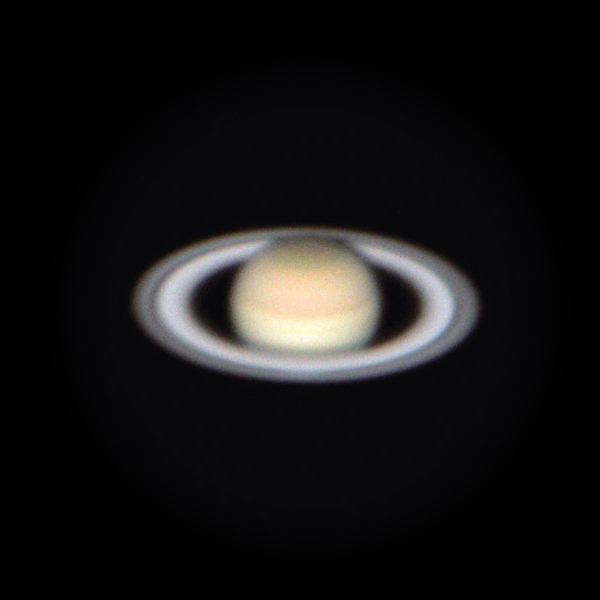

土星

100倍程度で環がよくわかります。詳しく見たい場合は200倍~250倍にして見ましょう。「土星の輪っか」と表現されることもありますが、天文用語としては「土星の環」と書きます。

| 低倍率(30倍~70倍) | 中倍率(70倍~140倍) | 高倍率(140倍以上) | |

|---|---|---|---|

| ~60mm | 全体の姿がこじんまりと見える | 環及び衛星タイタンが見やすくなる | 本体の縞模様が見えることがある |

| 80mm | 望遠鏡に導入※するときに主として使う | 本体の縞模様・環の濃炎・カッシーニ溝がわかる(カッシーニ溝=環の外側と中側の間にある隙間) | スケッチの時は、150倍以上が見やすくなる |

| 100mm | 同上 | 同上 衛星が2個見える | 本体の縞模様が見え3つにわかれて見える(土星の環は3つにわかれている) |

| 150mm~ | 同上 | 同上 衛星が5個見える | 本体の縞模様が見え最外環がはっきりする |

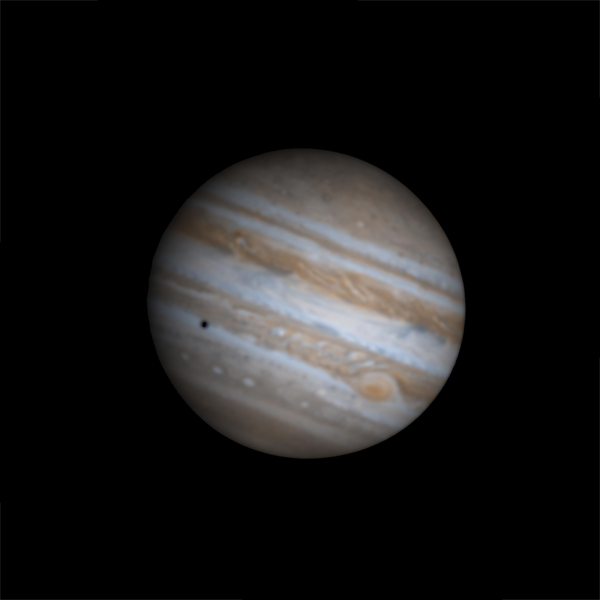

木星

80倍程度から数本の縞模様が見えます。本体が明るいため、300倍程度の高倍率での観測もできます。

| 低倍率(30倍~70倍) | 中倍率(70倍~140倍) | 高倍率(140倍以上) | |

|---|---|---|---|

| ~60mm | 4つの衛星の位置観測に適す | 衛星の食・縞模様(2~3本)が見えやすくなる | シーイング※の良い時にのみ使用する |

| 80mm | 同上 | 縞のおおよその構造がわかる | スケッチの時は、150倍以上が見やすくなる |

| 100mm | 同上 | 縞の構造の細部がわかる | スケッチの時は、200倍以上が見やすくなる |

| 150mm~ | 明るすぎるため不適切 | 4つの衛星の位置観測に適す | 縞の微細構造、変化が観測できる |

金星・水星

入門機クラスの天体望遠鏡で観測できます。

※水星は日の出前、日の入り後のわずかな時間しか観測することができない天体です。

※写真は金星です。

| 低倍率(30倍~70倍) | 中倍率(70倍~140倍) | 高倍率(140倍以上) | |

|---|---|---|---|

| ~60mm | 望遠鏡に導入※するときに主として使う | ・満ち欠けや大きさの変化がわかる/金星 ・最大離角の頃、半月のように見える/水星 |

・シーイング※の良い時見やすくなる/金星 ・不適切(過剰倍率のため)/水星 |

| 80mm | 同上 | 同上 | 高度が高い時には見やすくなる。 |

| 100mm | 同上 | シーイングの悪い時に使用 | ・先端の光輝や白斑・濃炎が見える/金星 ・形の変化を追いやすくする/水星 |

| 150mm~ | 同上 | 同上 | ・同上/金星 ・表面の淡い模様が時がある/水星 |

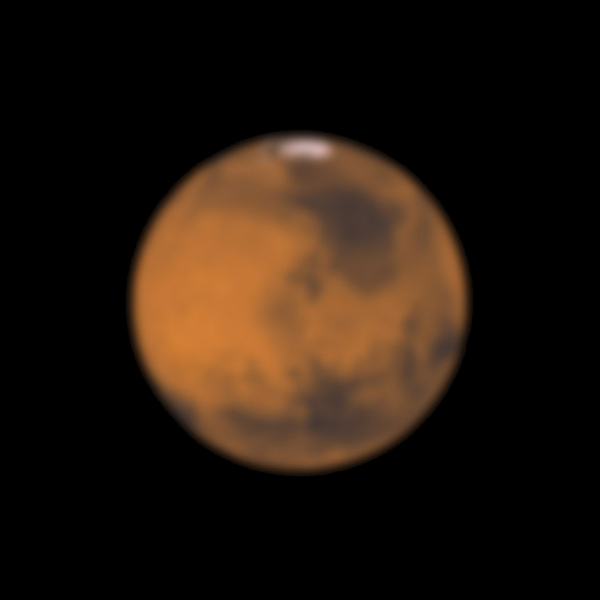

火星

見える時期・年により見え方が大きく変わりますが、2年2ヶ月ごとの観測好時期には表面の模様や極冠を見ることができます。

| 低倍率(30倍~70倍) | 中倍率(70倍~140倍) | 高倍率(140倍以上) | |

|---|---|---|---|

| ~60mm | 望遠鏡に導入※するときに主として使う | 大接近の時、大シルチス、極冠が見える | 空の条件が良いときは見やすくなる |

| 80mm | 同上 | 極冠や、薄暗い模様がいくつか見える | スケッチをする時は、150倍以上が見やすい |

| 100mm | 同上 | シーイング※の悪い時のみに使用 | 接近の時は、種々の模様が見える |

| 150mm~ | 同上 | 同上 | 200倍以上で、種々の模様が確認できる |

- ※シーイングとは、気流の状態による天体の像の見え方のことです。シーイングが悪い(高いところの大気が乱れている)と像がゆらゆら揺れて、十分な観測が出来ません。

- ※口径が大きいほど、シーイングの影響を受けやすくなります。

- ※導入とは、望遠鏡の視野に天体をとらえることです。

星雲・星団

ほとんどのものが50倍以下の倍率での観測が適しています。アンドロメダ銀河・オリオン大星雲などは20倍~30倍での観測が適しています。鏡筒のレンズ口径が大きいほど明るくよく見えます。

※写真はアンドロメダ銀河です。

重星・変光星・彗星

その他数多くの天体が入門機クラスの天体望遠鏡観測できます。彗星は、太陽から遠いときは暗くて見えませんが、太陽が近づくにつれて星雲のような広がりを持ったものに見えてきます。

※写真は百武彗星です。

太陽

天体望遠鏡で直接太陽を見てはいけません。太陽の観測には太陽投影板を使用してください。なお、太陽投影板による太陽の観測は屈折式鏡筒で可能です。反射式、カタディオプトリック式ではできません。

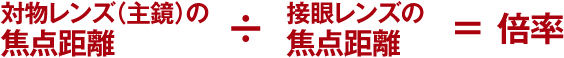

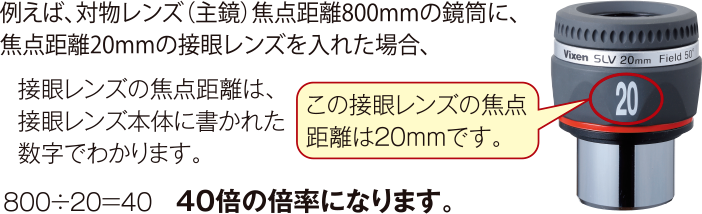

倍率

肉眼で観測したときの「1/倍率」の距離まで近づいた場合と同じ大きさで見られることを意味します。なお、天体望遠鏡の倍率は、接眼レンズやバローレンズによって変えることができます。

鏡筒の対物レンズ(主鏡)の焦点距離を接眼レンズの焦点距離で割ったものが倍率になります。

- 倍率=対物レンズ(主鏡)焦点距離÷接眼レンズの焦点距離

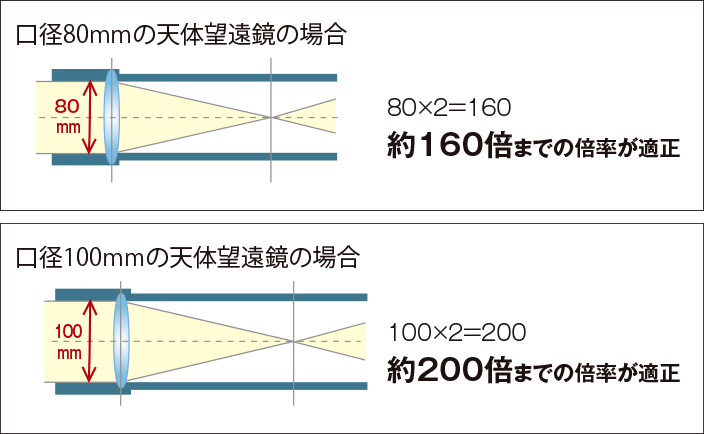

- 高倍率=高性能ではありません

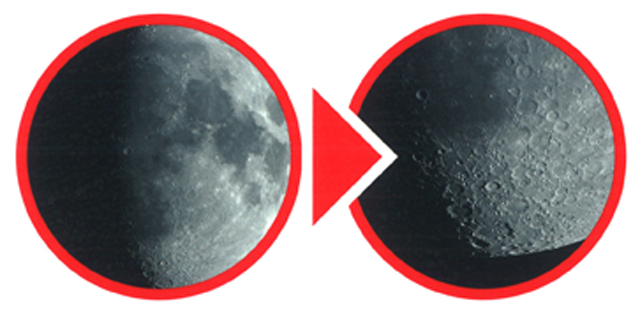

倍率がすべてではありません!むやみに倍率だけを高くしても、像はぼやけて大きくなるだけです。 望遠鏡で出せる最高倍率は、対物レンズ(主鏡)有効径mm数の2倍くらいまでです。それ以上倍率を高くすると像はだんだん暗くぼやけてきます。適正な倍率で見るようにしましょう。

適正な倍率で見た時

倍率を高くし過ぎて見た時(過剰倍率)

対物レンズ(主鏡)有効径

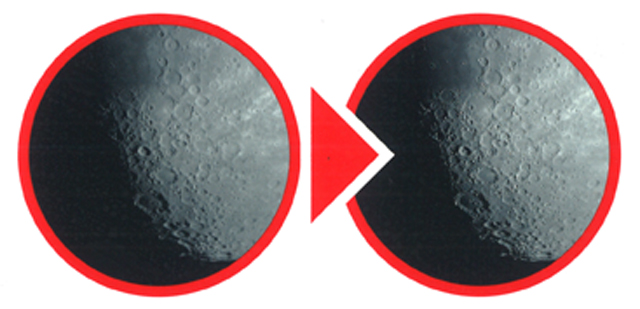

対物レンズ(屈折式)、対物主鏡(反射、カタディオプトリック式)有効部分の直径です。 有効径が大きくなるほど集光力がアップし、明るくシャープな像で星をとらえることができます。星雲や星団などの暗い天体を見る際は、特に大きな威力を発揮します。

対物レンズや主鏡の直径が大きいほど天体望遠鏡の光学性能はよくなり、上の写真のように大口径ほどシャープに明るく見えます。同じ天体でも明るく見えるということは、光を集める能力が高くて、暗い星まで見えることになります。

大口径で倍率を大きくした時

小口径で倍率を大きくした時

上下左右逆さまに見えるのはなぜ?

星を見ているとあまり気になりませんが、天体望遠鏡に映っている像は上下左右が逆になっています。ファインダー調整の際に地上の風景を見たりすると、看板が逆さまになっていたりして、びっくりしますよね。天体望遠鏡は逆さまに映る「倒立像」が基本です。でも、どうして天体望遠鏡に映っている像は逆さまなんでしょうか。

もし虫眼鏡が手元にあれば、手を伸ばして遠くを見てみてください。逆さまに映っているはずです。

これはレンズの焦点距離よりも遠くのものが逆さまに映るために起こる現象です。

同じく遠くを見る双眼鏡は正立像のものが多いですが、これは双眼鏡の筒の中にプリズムを設置して像を反転させているためです。しかし、プリズムを通過するたびに像が劣化してしまうため、上下が関係なく、真っ暗で遠くのものを見るための天体望遠鏡は、少しでも劣化を防ぐためにプリズムを設置せずに倒立像のまま使用しています。

天頂プリズムと天頂ミラー

入門向けの天体望遠鏡を購入すると、天頂ミラーや天頂プリズムというパーツが付属しています。特に屈折式天体望遠鏡で天頂付近を観測する際に使用し、楽な姿勢て観測を楽しむことができる便利なパーツとなります。

この天頂ミラー/天頂プリズムを使用すると、正立像ではありませんが、上下はそのままで左右だけが逆の鏡像となります。また、ビクセンのポルタシリーズには正立天頂プリズムという、正立像になる天頂プリズムが付属しています。

接眼レンズと倍率による見え方の差

天体望遠鏡の倍率は、接眼レンズを交換することで変更できます。ここでは、ビクセンのエントリー天体望遠鏡ポルタII A80Mf での、接眼レンズによる倍率と見え方をご覧いただきます。

倍率を変えて楽しもう

接眼レンズを変えると、倍率が変わるだけではなく、見え味や見やすさも変わります。観測対象に合わせた接眼レンズで、より天体観測をお楽しみください!

より大きく

よりシャープに

接眼レンズの用語について

- 焦点距離

- レンズからピントが合うまでの距離です。この値が小さいほど、天体望遠鏡で観測する際の倍率が高くなります。詳しくは倍率の項をご覧ください。

- 見掛け視界

-

接眼レンズをのぞいたときに見える範囲を角度で表したものです、見掛け視界が65度を超えると高視界、75度を超えると超高視界と呼ばれています。

※見掛け視界40度の接眼レンズで80倍の倍率だとすると、実視界は約0.5度で、満月がちょうど視界に入る程度の範囲が見えるようになります。

実際に対象物の見える範囲は実視界と呼ばれ、おおよそ見掛け視界を倍率で割ったものとなります。 - アイレリーフ

- 接眼レンズをのぞくのに適したレンズから瞳の位置を示す数値です。アイレリーフが長ければ、眼鏡をかけたままでも気軽に観測できます。アイレリーフが長くても短くても、適切な位置からのぞかないと、視野全体を見渡すことができなくなります。アイレリーフの長い接眼レンズには、瞳が近づきすぎないためのゴムのヘリや、伸縮する機構などがついているものがあります。

接眼レンズによる見え方の違い

- 月 -

付属のPL20mm接眼レンズで、全体がはっきり観測できます。PL6.3mmの接眼レンズで、拡大されたクレーターを観測することができます。

満月よりも、半月や三日月の欠け際のほうが、クレーターの凹凸をはっきりと確認できます。

接眼レンズによる見え方の違い

- 星雲・惑星 -

星雲や星団は大きいものも多く、できるだけ低い倍率で観測するのがおすすめです。惑星に比べるとかなり暗いため、倍率を下げることで明るさも確保できます。

逆に、惑星は市街地でも肉眼で見えるほど明るいので、その模様などを詳細に観測するためには、高倍率が必要となります。100倍以上の倍率でより惑星を楽しむことができます。

天体望遠鏡の購入はこちらから

-

ルーペスタジオ天体観測会へ行こう

大阪市内で定期的に観望会を開催中!Read More