表1.スピルリナ100gに含まれる主な栄養素

スピルリナって何?

写真をごらんください。これがスピルリナの顕微鏡写真です。スピルリナという名前はラテン語で「らせん」を意味するSpiraに由来しており、螺旋形をしています。スピルリナは藍藻類に属する青緑色の藻の一種。1つ1つは長さ0.3~0.5mmという、やっと目に見える程度の大きさですが、そこには測りしれない生命力の強さが隠されています。そしてこのスピルリナは、バランスのとれた栄養食品として健康維持に役立っています。それではスピルリナの秘密をのぞいてみましょう。

栄養価の高い食品というと、卵や肉を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。スピルリナは卵や肉に負けない豊富な栄養素を持っています。

(表1参考)

タンパク質、糖質、脂肪酸、ビタミンをはじめ、日常の食生活で不足しがちなカルシウム、リン、マグネシウム、鉄、などのミネラルも含んでいます。つまり5大栄養素をすべて含んでいます。このことからスーパーフード、ホールフードの代表食品とも呼ばれています。

表1.スピルリナ100gに含まれる主な栄養素

タンパク質は私達の体の各部分を構成する、いわば生命維持のかなめ。スピルリナはこのタンパク質を牛肉の3倍、大豆の2倍も含んでいます。(表2参考)スピルリナ普及会のスピルリナは約70%のタンパク質を含み、かつそのタンパク質を組成しているアミノ酸は、必須アミノ酸10種類、非必須アミノ酸を8種類で構成されています。

表2.スピルリナのタンパク質含有量

表3.必須アミノ酸組成(食品中における含有量)

スピルリナには緑色の葉緑素(クロロフィル)、青色のフィコシアニン、橙色のカロテノイド、茶色のゼアキサンチンが含まれています。これらの天然色素は、スピルリナという藻類が光合成をしたり、太陽光からの害からスピルリナ自身の藻体を守るために役立っている色素です。

スピルリナに含まれる食物繊維は約5~12%で、それは水溶性食物繊維であるペクチンが80%、不溶性食物繊維であるセルロースが20%で出来ています。一方クロレラの細胞膜はセルロースのみです。

スピルリナに含まれるビタミンはβ-カロテン、ビタミンB1、B2、B6、B12、ビタミンE、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ビオチン、ビタミンK1,2、イノシトールで、中でもβ-カロテンは豊富で、人参の約16倍、ほうれん草の約26倍含まれています。

更に、どれかひとつだけでは効果を発揮しにくいビタミンB群(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB12、葉酸)も含まれています。ビタミンB12は、植物性の食品から摂取するのは極めて難しいビタミンですが、スピルリナには牛レバーの約5倍以上のビタミンB12が含まれています。ミネラルとしては、カルシウム、鉄、リン、亜鉛、マグネシウム、ヨウ素、銅、セレン、マンガン、クロムなどを含んでいます。

ミネラルは、エネルギーになるような栄養素ではありませんが、骨や細胞、ホルモンなどに関わって、体の機能が正常に働くように調子を整えます。それぞれのミネラルの必要量はわずかですが、不足しても、摂り過ぎてもトラブルがおきます。複数のミネラルが互いに影響し合って機能しているので、バランスよく含まれるスピルリナを利用すると、健康管理がスムーズになります。

スピルリナは約7%の脂質を含みます。リノール酸、アラキドン酸、パルミチン酸という脂肪のほか、母乳にも含まれているγ-リノレン酸が含まれています。γ-リノレン酸は体内で代謝されることで、プロスタグランジンE1という健康維持に必要な生物理質活の性材料となります。

表4.母乳・牛乳とスピルリナにおける脂質中の脂肪酸の比較

通常、植物は光合成でデンプン(糖質)を生成し、デンプン(糖質)を栄養として蓄えていますが、スピルリナは光合成により、デンプンではなく、グリコーゲンを生成します。スピルリナが動物にしかないグリコーゲンを生成し貯蔵するのは、植物と動物に分化する以前に誕生した古代生物(植物)であるためと考えられています。この点もスピルリナの不思議であり、神秘的な特徴といえます。

私たちの体内でグリコーゲンは、肝臓や筋肉に蓄えられ、少しずつ分解してエネルギー源として利用されています。このことからグリコーゲンは「筋肉のガソリン」や、「動物性デンプン」などとも呼ばれています。スピルリナ以外でグリコーゲンを多く含む食品としては、貝類、エビ、レバーなどが挙げられます。

人の細胞の中心にはそれぞれに細胞核というものがあります。核酸にはこの細胞核内に存在する、DNA(デオキシリボ核酸)と、細胞核の内外に存在するRNA(リボ核酸)の2種類がありますが、この2つがスピルリナに含まれています。核酸は、毎日、細胞が新しく生まれ変わる時に必要な物質であり、ビタミンB群が効率よく働けるようにする必須の栄養素でもあります。

スピルリナには、100g中RNAとして約2,850mg、DNAとして約800mg含まれています。核酸は代謝され、最後に体内で出来る物質が尿酸です。尿酸が多すぎると「痛風」になりますが、スピルリナはアルカリ度18のアルカリ性食品ですから、尿酸値の高い人でも安心してお飲みいただけます。

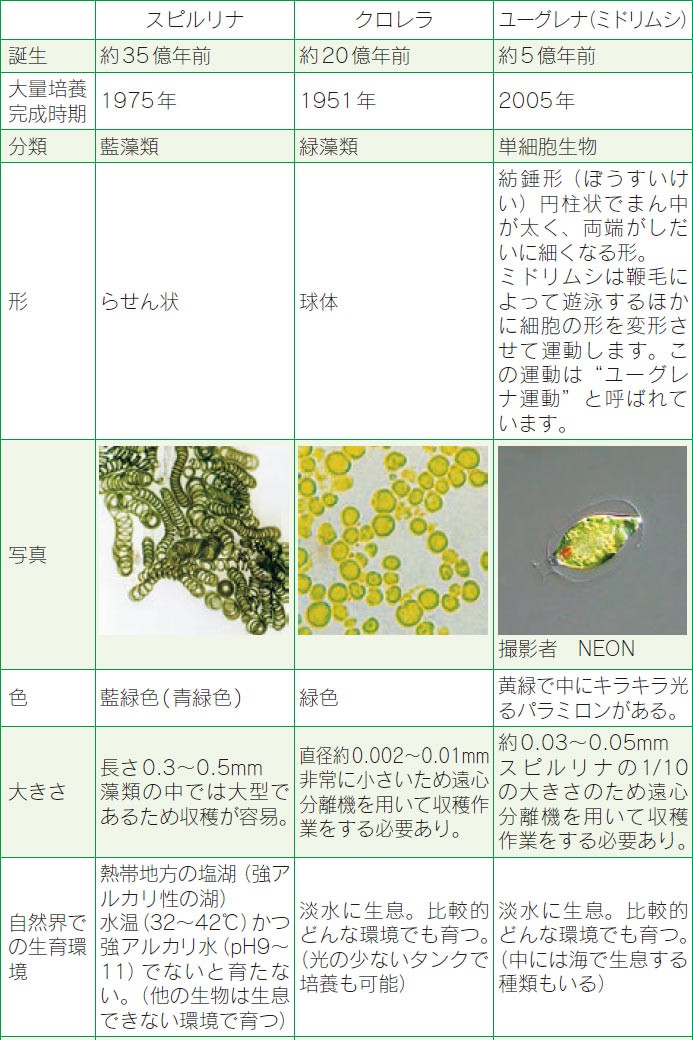

クロレラと、ユーグレナ、スピルリナはどう違うのか、疑問をお持ちの方も多いことでしょう。確かに、成分も錠剤の色や形もよく似ています。しかし緑藻類に属するクロレラ、藍藻類に属するスピルリナ、ユーグレナは単細胞生物であり、様々な違いがあります。

スピルリナのもう1つの魅力はアルカリ性だということです。肉類、インスタント食品、甘いものなど酸性食品に囲まれた現代の食生活では、野菜や海草などのアルカリ性食品はどうしても不足しがちです。(図1参考)アルカリ性食品のスピルリナを取り入れて、バランスの良い食事をすることが健康な生活を送るために大切なことです。

図1

アルカリ性食品酸性食品※この図は食品のpHを表すものではなく、食品を燃やして残った灰を水に溶かした液を調べ、酸性度、アルカリ度を表したものです。(食品そのものではなく食品に含まれる"ミネラル"が酸性かアルカリ性かを表したものです)

強い作用を示す薬剤は、大きな副作用が心配です。この点スピルリナは昔から食糧とされてきた天然の食品ですから、人間の体に自然に受け入れられるものであり、害がありません。培養、製造方法も衛生的で問題がなく、安心して食べていただけることが各研究機関での厳密な毒性検査によって保証されています。

スピルリナの屋外培養プール