Saccoletto Daniele サコレット・ダニエーレ

Saccoletto Daniele

サコレット・ダニエーレ

サコレット・ダニエーレとは

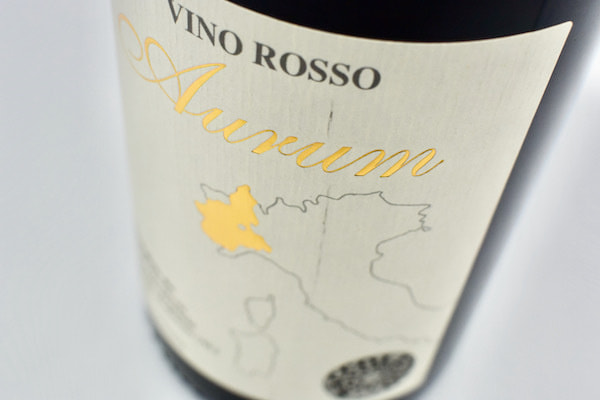

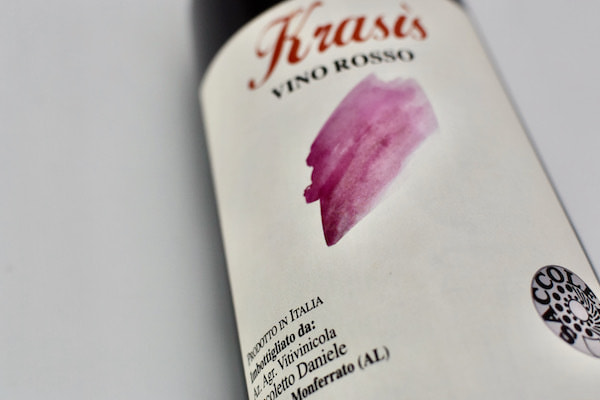

モンフェッラートの個性をユニークな感性と独自の理論で表現した、存在感をもつバルベーラ。

カザーレ モンフェッラートからすぐ、サン ジョルジョ モンフェッラート。1984年よりブドウ栽培、ワイン醸造を続けるダニエーレ サッコレット。彼の父がピエモンテではなく、ヴェネト出身ということも理由になるのだろうか。“ピエモンテの流儀“という、常識や固定観念といったものに全く左右されることなく、独自の考察と価値観のもとワイン造りをしてきたという異色の存在、ダニエーレ サッコレット。

畑はサンジョルジョの町に点在する約10ha、標高は200~250mの小高い丘陵地で、表土は石灰を豊富に含んだ砂質に覆われ、地下深くに豊富な粘土層がある(=保水性は高いが水はけがとても良い)。ランゲと比較しても、多雨に強く湿度が上がりにくい、恵まれた環境。「元来農薬に頼ったことはない」と、たやすく言い切ってしまうほど。畑ではさも当然のように農薬や化学肥料は使わず、堆肥も数年に1度使う程度。畑の自然環境を尊重した栽培を行っている。

ブドウはバルベーラを中心にグリニョリーノ、フレイザ、ティモラッソといったモンフェッラートの地域品種が中心で、珍しいブルッサネッロ(リースリング×トカイ、アレッサンドリアに古く残るブドウ)も栽培。特に湿度を嫌うグリニョリーノやフレイザ、そして栽培の難しいティモラッソなど、土地や気候環境に寄り添った栽培。「土地の気候・特徴に適応するように育ってきた、それがこうした地品種。人為的な介入を減らしたければ、グリニョリーノやフレイザ、バルベーラを栽培するのは当然の選択さ。」そう話すダニエーレ。

畑は数か所に点在した10ha。しかしボトル詰めされるのは生産量の約20%。わずか20000本程度という少なさ。生産の約8割は、ボトル詰めすることなく量り売りにしてしまうダニエーレ。「自分で納得できるものだけをボトリングする」と言い切る、その「こだわりの深さ」こそ、サッコレットの真髄といっても過言ではない。

ダニエーレ曰く、果実の完熟とは、ブドウ樹としての種の繁栄という役割を持っている。「収穫を決めるのは糖度計ではない、果実の完熟でも果皮の熟成でもない種子の完熟こそが収穫を決める」、彼の考える「最高の収穫」、果実を限界まで樹上に残し、完熟しきったブドウのみを選別して収穫。やや若い果実、種子の完熟が見込めない部分はそのまま樹に残し、すべて量り売りへと回してしまうという徹底ぶり、、、。樹上にて極限まで熟したブドウのみを収穫するというダニエーレの理論。

ある意味、過熟ともいえる熟成を遂げたブドウは、収穫後カンティーナで一晩休ませる。収穫の時点で持った「熱」をとってから除梗、醗酵に臨むことでSO2に頼らなくとも醗酵不良のリスクやトラブルを回避することができる、さらには醗酵中の温度管理、酵母添加を一切行わない。SO2についてはボトル詰めの際に、ごくごく微量のみ添加。必要以上の添加が、ワイン自体にある種の硬さ・不自然さを与えてしまう事を十分に理解している。

年によっては樹上で脱水が始まるほどに熟成したバルベーラ。そしてブドウの持つ要素を最大限に引き出すため、50日を超えるマセレーション(果皮浸漬)。年によっては2カ月を超えることもある。それは、バルベーラに限ったことではなく、同様にグリニョリーノ、フレイザにおいても全く同じ考え。「グリニョリーノは一般的に短期間の醸ししか行わない。軽い色合い、軽い味わいから川魚に合わせたり、白ワインのような飲み方をされてきた歴史がある。しかし、それはグリニョリーノの持つ≪タンニンの質の違い≫を理解していないだけとしか思えないんだ。実際に自分のグリニョリーノは50日近く果皮を醸しているけれど、他のグリニョリーノに感じる香りや雰囲気は全く失っていないだろ?さらに言えば、≪それ以上の要素≫のほうが豊富にある」。固定観念に捕らわれない、ある意味特殊な彼のグリニョリーノには、他の生産者には感じえない深みを持っていつつも、グリニョリーノ本来の個性もしっかりと宿している。

当然のことながら、それだけ果皮や種子からの抽出を行えば、強いタンニンを含んでいることも明らか。ワインとして完成するまでに長い時間を要するのは必然ともいえる。それももちろん、当たり前のように理解しているダニエーレ。ボトル詰めまでに最低でも24カ月以上、ヴィンテージによっては4年以上もの期間熟成期間を取るという徹底ぶり。バルベーラやグリニョリーノ、フレイザといったブドウの個性はもちろんそのままに、果実のもつ奥深さや多数の要素。さらには熟成によって生まれる「もう一つの個性」を備えてもいる。それだけの労と手間をかけていながら、あくまでも「モンフェッラートのテーブルワイン」という立ち振る舞いと親しみやすさ。素晴らしい個性と異彩を放つ素晴らしい造り手。